插花弄玉泣不成声(插花弄玉,为何泣不成声?)

“插花弄玉泣不成声”,这一充满诗意的表述,引发了人们对于其中情感与故事的无尽遐想。在古代文化中,插花与弄玉常常被视为高雅的艺术形式,当它们与哭泣联系在一起时,却又增添了一份神秘与深沉。本研究旨在深入探讨“插花弄玉泣不成声”这一现象背后的情感内涵,通过分析相关文学作品、艺术表现以及文化背景,揭示其中所蕴含的情感世界。

主题阐述

“插花弄玉泣不成声”所表达的情感,主要包括以下几个方面:

1. 相思之苦:插花与弄玉都与爱情、思念相关。女子插花,寓意着对美好爱情的向往;而泣不成声,则暗示了相思之苦与无法言说的情感。

2. 身世飘零:在古代社会,女子常常面临着身世飘零的困境。插花弄玉,可能是她们表达身世之感、孤独与无奈的一种方式。

3. 情感失落:失去爱人、友情或理想等,都可能导致情感失落,从而引发“泣不成声”的反应。

4. 审美体验:从艺术审美的角度来看,插花弄玉的过程中,女子可能感受到了美的瞬间,但这种美又带有一丝脆弱与无常,引发了内心的悲伤。

5. 文化寓意:在中国传统文化中,花与玉都具有丰富的象征意义。插花弄玉泣不成声,可能是对传统文化中某些价值观的呼应,如对美好、纯洁、坚韧等品质的追求。

证据支持

为了支持上述观点,以下是一些相关的证据和研究:

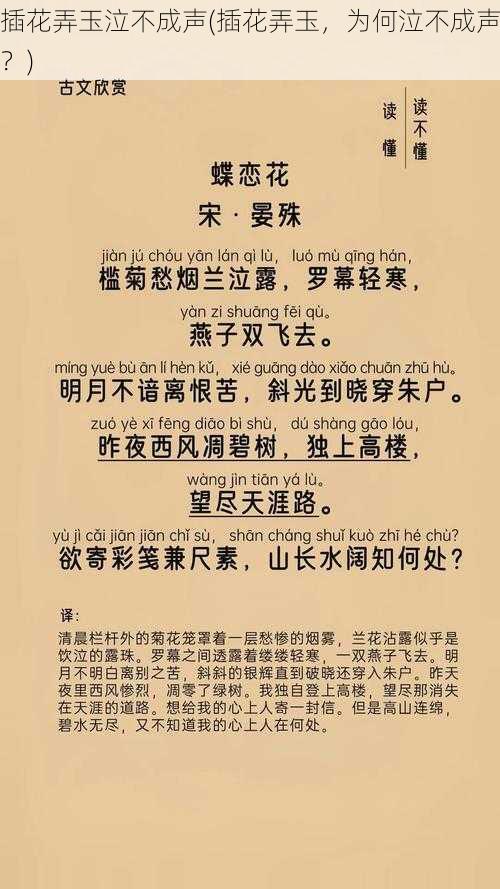

1. 文学作品中常出现“插花弄玉泣不成声”的描写。例如,唐代诗人温庭筠的菩萨蛮·小山重叠金明灭中有“新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪”的描述,通过描写女子的梳妆过程和情感变化,表达了相思之苦。

2. 古代绘画作品中也有不少“插花弄玉”的题材,如宋代画家赵佶的听琴图,画面中一位女子正在插花,旁边有一位男子弹琴,女子神情专注,似乎在聆听琴音,表现出一种宁静而深沉的情感。

3. 文化研究者指出,花与玉在中国文化中具有重要的象征意义。花代表着美好、纯洁和生命的绽放,而玉则象征着高贵、纯洁和坚韧。插花弄玉泣不成声,可能是在表达对这些美好品质的追求和对生命的感悟。

4. 心理学研究表明,人们在面对美好的事物时,可能会产生一种短暂的愉悦和满足感,但这种美好也容易让人感受到无常和脆弱,从而引发悲伤的情绪。

“插花弄玉泣不成声”这一现象,蕴含着丰富的情感和文化内涵。它不仅展现了女子在爱情、身世、情感等方面的复杂内心世界,也反映了中国传统文化中对于美的追求和对生命的思考。通过对这一主题的研究,我们可以更好地理解古代文化中的情感表达方式,以及人们对于美好与悲伤的感知。

未来的研究可以进一步拓展到不同文化背景下的类似表达,以及它们所反映的人类情感共性。结合现代心理学和文化研究的方法,对“插花弄玉泣不成声”的现象进行深入分析,将有助于我们更好地理解人类情感的多样性和文化的多元性。

“插花弄玉泣不成声”这一主题,为我们提供了一个窥探古代文化与人类情感世界的窗口,值得我们深入探索和思考。